北京时间7月12日晚上11点,《自然》杂志(Nature)刊登中山大学王猛教授团队主导的科学成果:首次发现液氮温区镍氧化物超导体。

这是中国科学家在全球率先发现的全新高温超导体系,是人类目前发现的第二种液氮温区非常规超导材料,是基础研究领域“从0到1”的突破,将有望推动破解高温超导机理,使设计和预测高温超导材料成为可能,实现更广泛更大规模的产业化应用。

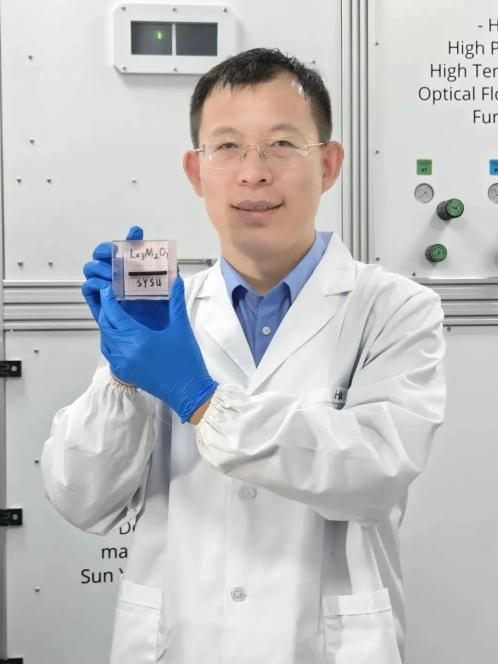

在中山大学广州校区南校园哲生堂物理学院的实验室,王猛教授团队展示了一根几厘米的黑色料棒,正是本次发现的“新星”——高温超导新材料La3Ni2O7单晶样品。

王猛教授展示镍氧化物La₃Ni₂O₇单晶

“La3Ni2O7生长条件极为苛刻,平均价态为正2.5价,偏离Ni的稳定价态正2价,氧压范围窄,研究团队花了两年多的时间,才摸索出生长条件。”王猛教授说。

然而,新材料未必能带来新的突破。高温超导研究没有成熟的理论指引,存在很大不确定性。自1986年铜氧化物超导电性被发现后,科学家就在镍等过渡金属化合物中探索超导电性,但是近40年的研究,镍基氧化物超导电性并未有突破性进展。

幸运的是,这一次,团队成功了。团队将La3Ni2O7单晶材料在中山大学高压实验研究平台及华南理工大学、中国科学院物理研究所、北京同步辐射装置开展实验研究,很快确定了其在压力下转变为超导体,超导转变温度达到液氮温区,高达80K(开尔文)。

这一次,中国科学家首次发现在液氮温区超导的镍氧化物,得到了《自然》杂志审稿人的高度评价,认为它“具有突出重要性”“是开创性发现”。该发现在审稿阶段于科研论文预印平台公布后,受到全球超导领域研究人员广泛关注和跟进研究,在一个月左右的时间里已有十余篇相关理论和实验工作相继公布。

“这次发现高温超导的镍氧化物,镍的价态为正2.5价,超出传统预期,其电子结构、磁性与铜氧化物完全不同。通过比较研究,将有可能确定高温超导的关键因素,推动科学家破解高温超导机理。”王猛教授介绍,“根据机理,有望与计算机、AI技术等学科交叉后,设计、合成新的更多的更容易应用的高温超导材料,实现更加广泛的应用。”

记者了解到,本工作由中山大学物理学院教授王猛领导完成。中山大学物理学院副研究员孙华蕾、博士研究生霍梦五为论文的共同第一作者,王猛和清华大学教授张广铭为论文共同通讯作者。(文 覃继贤)