中国战略新兴产业融媒体记者 陈雯

2018年11月27日,上线41天的“相互保”更新升级,告别保险定位,变为网络互助形式的“相互宝”。2021年12月28日,相互宝发布公告,平台于2022年1月28日24时停止运行。“相互宝”从启程到落幕,折射了一个时代互联网金融的变革。互联网金融和移动金融的发展,正不断对金融业的监管方式提出新的挑战。

从2011年国内诞生第一家网络互助平台“抗癌公社”,到最后一家宣布即将关停,网络互助正好走过了10年。

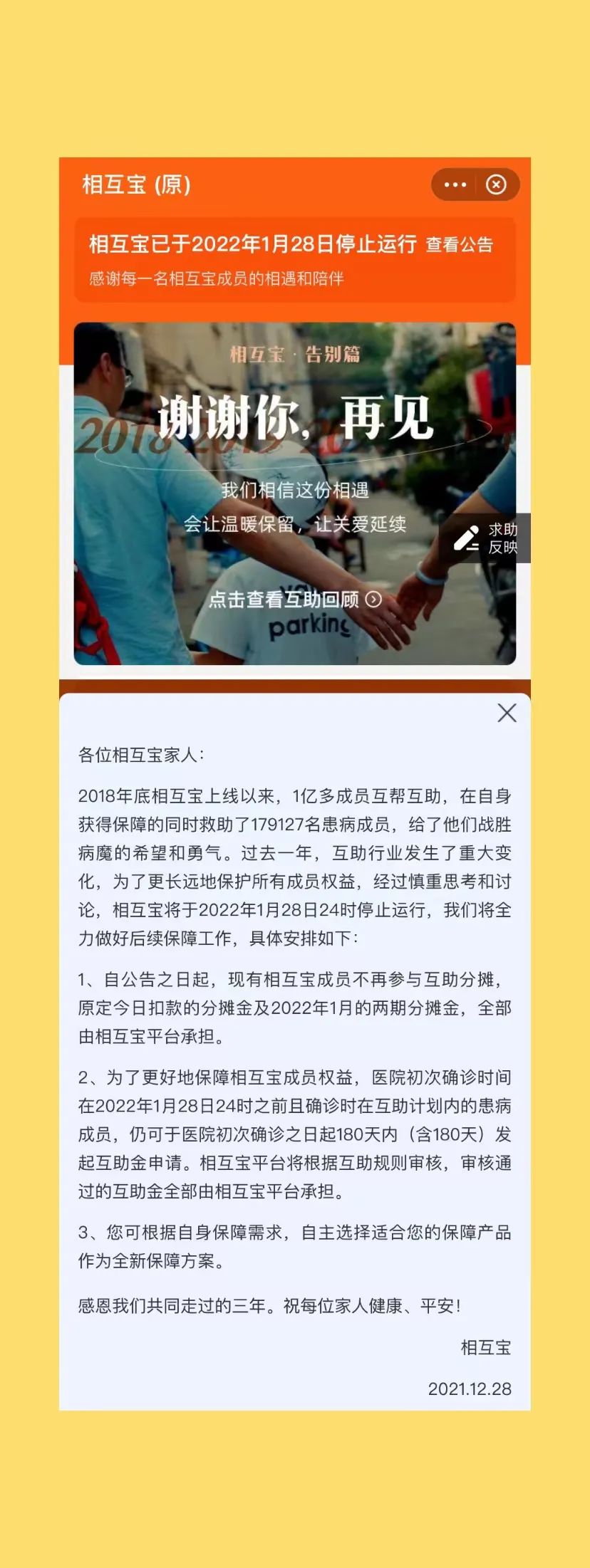

2021年12月28日,互助平台“相互宝”发布公告表示,为更长远保护成员权益,经过慎重思考和讨论,将于2022年1月28日24时停止运行。为避免成员保障中断,“相互宝”成员可自主选择是否选择新的保障方案。

此前,百度灯塔互助、美团互助、腾讯投资的轻松互助、水滴互助等已经先后关停,“相互宝”是最后一家宣布关停的大型网络互助平台。

“相互保”是保险

“相互宝”不是保险?

网络互助相当于建了一个大的用户群,集众人力量,帮助患病成员渡过难关。加入成员如遭遇大病,其他人平均分摊所需的医疗花费,自己遭遇大病也可以得到相应的互助金。“帮助他人,守护自己;一人生病,大家出钱”,符合条件的成员加入后,如果遭遇了包括99种大病、恶性肿瘤、特定罕见病等在内的重大疾病,可申请获得30万元或者10万元的互助金,费用由所有成员分摊。

2018年11月27日,上线41天的“相互保”更新升级,告别保险定位,变为网络互助形式的“相互宝”,原因是信美人寿与支付宝合作的相互保产品涉嫌违规。新的“相互宝”是一款基于互联网的互助计划,不再对接《信美人寿相互保险社相互保团体重症疾病保险》,随着支付宝、蚂蚁金服与信美相互保险社三方合作中,信美相互保险社的退出,蚂蚁金服成为这款网络互助计划的最大的组织者与推动者。

2021年12月28日,相互宝发布停止运行公告,并称,相互宝“愿意承担最后三期的分摊金额,而且即便是关停之后,符合要求的用户也依然能够获得帮助”。相互宝的这一决策,将令它至少承担30亿元的费用。从最新公示分摊的信息看,目前“相互宝”的成员规模7500万,累计完成71期互助,救助超过17.9万名患病成员。

过去,“相互宝”从形式上讲既可以说是众筹,也可以说是保险。“相互宝”游离在金融监管体系之外,对于互助平台是否进行规范运作,实际上我们都要打个问号。2020年开始,让“相互宝”等无法立足的最关键一点在于,网络互助开始被纳入银保监会监管范围。

2020年9月8日,银保监会发布的《非法商业保险活动分析及对策建议研究》中,点名了“相互宝”“水滴互助”等互助平台的风险隐患,表明其属于非持牌经营,涉众风险不容忽视,部分前置收费模式平台形成沉淀资金,存在“跑路”风险,如果处理不当、管理不到位还可能引发社会风险。

2021年2月1日,《互联网保险业务监管办法》正式实施,用以规范互联网保险业务,有效防范风险,保护消费者合法权益,提升保险业服务实体经济和社会民生的水平。该监管办法共5章83条,针对持牌要求、线上线下业务合作与分立、跨区域保险经营、互联网平台从事保险业的要求等作出了相应规定。

2021年10月22日,银保监会发布《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》,对开展互联网人身保险业务的保险公司(不包括互联网保险公司)划定了四大“准入门槛”;对于保险公司通过互联网销售10年以上的普通型人寿保险(除定期寿险)、普通型年金保险产品,设定了更为严格的要求。

现在可以肯定,“相互宝”是互助计划而不是保险,没有明确的监管部门和行业规章,可持续发展难度大,合规性成为“相互宝”类产品最大的发展桎梏。

另外,互助模式的运营难度比较高。因为“相互宝”是非保险性质的互助计划,在赔付环节上存在谁该赔付、如何审核等问题,“相互宝”创建的赔审团制度等,也在保持公正性、客观性的系列问题上引起较大争议。“相互宝”自上线开始就在理赔环节存在拒赔、骗保等纠纷,而且分摊费用一路走高,其相对于其他保障的成本优势已经不明显。“相互宝”每月两次分摊,每次扣款即便最高只有六七块钱,但其公开数据显示,1亿成员中有三成来自农村和县城,有六成来自三线及以下城市,因为用户极为下沉,对分摊金价格可以说是怨声载道。事实上,“相互宝”等互助计划前期通过较低的价格及平台补贴吸引用户,然而在运营的过程中,随着生病人群的增加,分摊费用逐步提升,价格敏感用户自然纷纷选择主动退出,用户的退出则进一步拉高分摊费用,造成了恶性循环。

当然网络互助也不是完全没有发展空间。银保监会提出,国际网络互助平台(P2P保险平台)运营模式目前主要有个体互助模式、群体定制模式和其他创新模式三种。国际P2P保险平台普遍以小范围熟人参与为主,保险标的多为小额产品,分布范围较为广泛,业务涉众风险及卷款潜逃风险都比较小。欧美发达国家普遍将P2P保险平台纳入监管范围,受到保险监管机构严格监管,必要时还接受证券监管的审查,一般不存在完全游离于监管之外的情形。

作为社会基础医疗保险的补充,这两年,国家也充分考虑到大众在基础医疗保障之外的需求,陆续由地方政府牵头或指导推出“惠民保”,国务院也出台了《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》等文件,由政府背书,以较低门槛实现对网络互助的替代。网络互助平台折戟背后,是医保的局限性,政府应大力加强普惠型医疗保险等商业保险的推广与普及,鼓励市民积极购买作为医保的补充,完善我国医疗保险体系,增强市民抵御大病风险的能力。

互联网保险行业

不再“野蛮生长”

随着网络科技和第三方支付的飞速发展,相关网站和APP平台架设的技术门槛大大降低。据统计,仅2018年互联网保险消费投诉就达10531件,同比增长121%,成为投诉重灾区。如何理解非法商业保险的危害?有的非法商业保险活动在保险机构体外运转形成闭环,监管机构难以及时发现;有的借助持牌保险机构品牌、信用获取非法利益;有的业外机构采取搞全国加盟、频繁更换合作保险机构、向省域交界区域转移等方式规避监管;有的不法机构和人员以保险为名,行诈骗、非法集资、传销之实,严重损害群众利益;有的则严重侵蚀行业利益,影响保险机构稳健运行。非法商业保险活动的存在,不仅破坏保险市场的信誉,还影响消费者购买保险产品的信心。

“相互宝”从启程到落幕,折射了一个时代互联网金融的变革。以往说到金融,人们的第一反应都是银行,从全球范围来看,商业银行在金融业的比重的确是最大的,但现在的银行,早就不能再高枕无忧了。当所有行业都在积极拥抱移动互联网浪潮,金融业也无法作壁上观。社交化的趋势和大数据的应用,为金融行业带来更多机遇,产生新的金融模式。信息技术催生出新的金融模式,重塑了金融业态,来自银行之外的资金吸纳成员,以灵活的经营方式和更高的受益比率和商业银行同台竞赛。

随着网络技术在保险行业不断深入运用,我国互联网保险经历了爆发式增长,商业保险的线上化、数字化和智能化进程提速明显。

南开大学卫生经济与医疗保障研究中心主任朱铭来教授认为,网络互助在国内有实验、探索的性质,在当前社会的主要保障制度之外,发挥了阶段性的积极补充作用。但相比监管明确、运营更成熟的商业保险,网络互助在稳定性、可持续性上存在一定的限制。对于想要更高确定性保障的用户来说,转投保险产品是更好的选择。

北大博雅特聘教授孙祁祥撰文称,保险业“经营”的是风险,而风险是不可能消失的。随着科技的进步、经济规模的增大和社会结构的日益庞杂,风险总量会越来越大、风险类型会越来越多、风险结构也会越来越复杂。只要风险存在,以风险管理为己任的保险行业就有存在的充分理由,它不是一个简单的存在,而是必须稳健地成长与壮大,以适应整个经济社会发展的需要。

近年来,中国保险业在国内外金融保险市场的影响力和竞争力不断提高。在经营渠道有所放宽的背景下,保险业抓住机遇,开发移动展业模式。互联网金融和移动金融的发展,不断对金融业的监管方式提出新的挑战,金融业务的管理和监管体系需全面升级。

2012年,保监会进一步放开了“允许保险机构开展融资融券业务”“允许保险机构参与境内及境外金融衍生品交易”“拓宽保险资金境外投资品种和范围”“拓宽境内股权和不动产投资范围”等投资领域,几乎囊括保险业所有能预期的投资工具,打通了保险与银证信等其他金融行业的产品及投资通道。从1979年恢复国内保险业务开始,保险市场不断发展壮大,逐步建立了由保险公司、保险中介机构、再保险公司、保险资产管理公司等市场主体组成的保险市场体系,形成了覆盖人寿保险、财产保险、医疗保险、再保险、农业保险等多领域的产品体系,在风险分担、服务民生、促进经济发展等方面发挥了重要作用。

加强互联网众筹、保险的监管,需要监管部门进一步严格互联网保险业务准入标准,明确业务边界,进一步严格互联网保险在产品设计、宣传销售、信息披露、风险提示和理赔服务等多方面的监管要求,明确保险公司、中介机构和第三方平台等相关方在互联网保险经营中的责任和义务。

信息技术催生的金融电子化和电子金融化,客观上已经以各种方式将金融业务集成于一个综合业务平台上。作为实体经济的血液,包括银行证券、期货、保险、信托、基金等在内的金融业是一个完整的体系,不是一个互相隔绝的孤岛。随着相关监管政策的陆续落地,倒逼行业依法合规经营,我国互联网保险行业将从“野蛮生长”逐步走向成熟。

END

来源:本刊原创文章